結婚式や同窓会の案内など、フォーマルな行事の参加の是非を問われるシーンで使われることが多い「往復はがき」。受け取ったらいつまでも保留せずに、出来るだけ早く返信したいものですね。

今回は、往復はがきを受け取った場合の返信のマナーについて説明します。

往復はがきの書き方、作成方法については下記の記事をご参照ください。

>往復はがきの書き方、作成方法

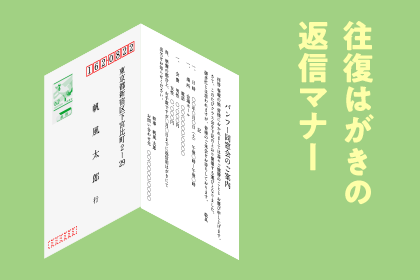

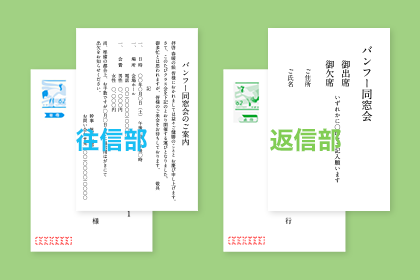

往復はがきは、差出人のお知らせを記載する「往信用はがき」と、受取人がそれに対する返事を記載する「返信用はがき」が一体になった郵便はがきです。2枚のはがきを並べたサイズで、半分に折られた状態で届きます。

半分に折られている部分で切って、差出人からの往信はがきと、返答を記入して投函する返信はがきとに分けられます。

往信はがきの宛名面の裏側には、行事の開催要項が記載されていると思いますので大切に保存しましょう。

返信はがきには必要事項を記入して、自分で郵便局やポストに投函します。切手は差出人がすでに貼った状態で届いていると思いますので、返信時に添付する必要はありません。

返信用はがきにはマナーがあり、社会人としての常識があらわれますので、大事なポイントは押さえておきましょう。

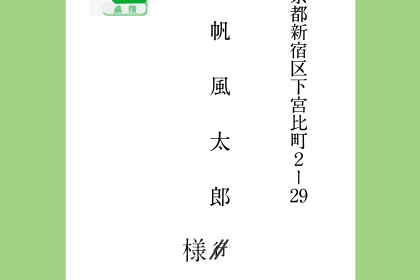

まず、あらかじめ記載された宛名面では、返信先のお名前は「行」となっています。差出人が自分の名前に「様」と付けていたらおかしいので、遠慮して「行」「宛」としているのですね。

返信するときにはこの「行」を二重線で消しましょう。そして、個人の方のお名前には「様」、会社や部署などのグループには「御中」と変更します。

自分への敬称が使用されている部分も同様に修正します。「御芳名」「お名前」「ご住所」など、自分が記入する箇所にも敬称がついていますので、それぞれ「御」「お」「ご」の敬称部分を二重線で消します。

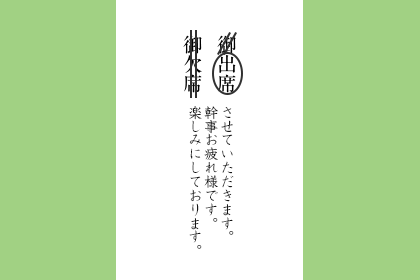

出席か欠席かを示す際は、選ばないほうを二重線で消すのが正式な方法です。そして、選ぶほうには「御出席」「御欠席」の丁寧語にあたる「御」の部分を二重線で消してください。

そのままではなく、ちょっとした気遣いを添えると心のこもった返信はがきになります。例えば、前後に「慶んで(喜んで)」出席「させていただきます」などと入れると、より丁寧になりますね。

欠席の場合も同様に、前後で「誠に申し訳ありませんが」欠席「させていただきます」とするとよいでしょう。

スペースに余裕があるなら、ご自身の筆で一言「思い出話ができるのを楽しみにしています」「今回は残念ですが、いつかお目にかかれることを願っています」などと添えてもよいと思います。

また、法要の厳かな場面では、「御連絡をいただきありがとうございました」「○○様のご冥福をお祈りしたかったのですが、都合がつかず大変申し訳ございません」など、配慮の言葉を入れるとよいでしょう。

前の記事

受け取った人が半面を利用して返事を出せる「往復はがき」。最近は、インターネットコミュニケーションが主流になって利用シーンも減ってきましたが、結婚式の招待状 …

次の記事

書類などの紙媒体をデジタルデータ化するスキャナー。電子化が進む現在では、様々な方法で手軽にデータ化することができるようになりました。 そこで今回は用途に沿 …