名刺や年賀状などを自分で作って印刷してみると、パソコンで見ていたのとはデザインが違っていたり、おかしな余白ができたりすることがあります。これは、実際の仕上がり位置や裁断の予備分を間違って指定してしまったことが原因です。そこで今回は、印刷物をミス無く制作する上でとても重要な「断ち切り線」について、詳しく解説していきます。

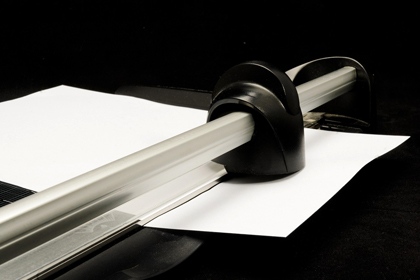

通常、パンフレットや名刺などの印刷物は、実際の仕上がりサイズよりも大きな用紙に印刷をして、それをまとめて裁断機で実物のサイズ(仕切りサイズ)に切り落とします。その際の目印として、仕上がり位置を指定する時に用いるのが「断ち切り線(トンボ)」です。

断ち切り線は印刷物を作成する上では、とても重要なもの。Illustratorなどで断ち切り線(トンボ)を付けることができますので、制作や印刷時のミスを減らすためにも、必ず活用するようにしましょう。

印刷会社によっては、断ち切り線がついていない原稿では入稿ができないところもありますので事前に確認しておくことをおすすめします。

折り紙を10枚ほど重ねたままハサミで切るとずれてサイズがバラバラになってしまうのと同じで、印刷したものを機械で断裁するときにも多少のズレが生じます。そのため、印刷物を作る際に、実際の仕上がりサイズギリギリに写真や文字を入れてしまうと、裁断時のズレによって大切な写真や情報が断ち切られてしまったり、ふちに白い部分が残ってしまったりという可能性が出てくるのです。

このように、断ち切り線を意識せずに作った印刷物は、パソコンの画面上で見ているものと、実際に印刷されたものとで仕上がりに大きな差が生じてしまいます。パソコンの画面上ではしっかりと映っていた文字や画像が、実際の印刷物では切れてしまったり、おかしな余白ができてしまったりするのです。

印刷物の仕上がりに白い部分ができてしまったり、画像や文字が切れてしまったりすることを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。

やはりここで大切になってくるのが「断ち切り線(トンボ)」の活用です。パソコンで印刷データを作成する際に、仕上がり位置を示すトンボを付けることで、どこからどこまでが印刷領域なのかを明確にしておきます。

そして、仕上がりサイズいっぱいに色や写真などを配置する場合には、仕上がりサイズよりも3mmほど大きめに写真や絵を配置しておくのです。

この3mmの領域を「塗り足し」または「ドブ」と呼び、この部分があることで裁断によるズレで生じる白い部分を防ぐことができます。また、文字や写真など裁断によって切れてしまっては困る内容に関しては、仕上がり線の3mm内側に配置することも大切です。

断ち切り線は印刷物を作る上でとても大切な部分です。上記の内容をしっかりと理解した上で、印刷物を作って行きましょう。印刷のご依頼、ご相談は帆風までお気軽にお問い合わせください。

次の記事

パソコンなどでファイルを扱うとき、ファイル名の後ろに「.jpg」、「.gif」、「.png」などの英数字が付いていることをご存知でしょうか。 これは「拡張 …