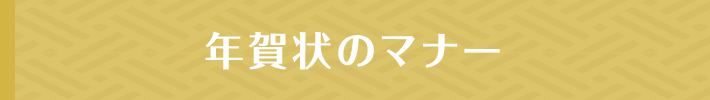

| 賀詞に注意

| 忌み言葉は使用しない

| 句読点は使用しない

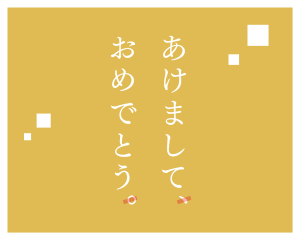

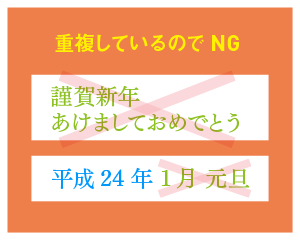

| 意味を重複させない |

| 4つの要素での構成

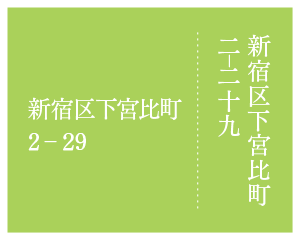

| 住所(本文) の数字

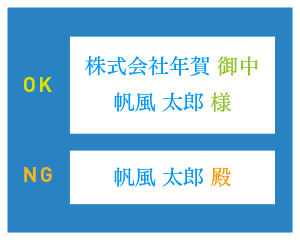

| 宛名の敬称

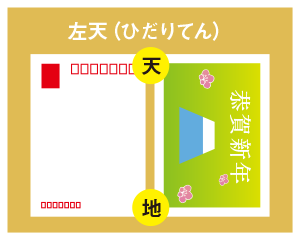

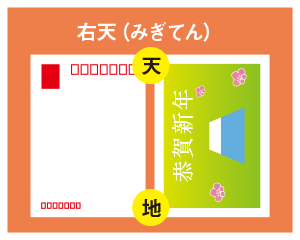

| 左天と右天 |

新年を祝い祝意を表す言葉として使用する「賀詞」、目上の人へは「賀正」「迎春」「賀春」「頌春」を使うと失礼です!2文字のものに関しては略語となります。

「賀正」を例にとると「新年を祝う」を簡略化したものです。目上の人へ使うなら、賀詞の基本の「謹賀新年」「恭賀新年」「敬頌新禧」などの4 文字からなるものを使用しましょう。

「謹(謹んで。相手を尊ぶ)」「恭(うやうやしく。礼儀正しく丁寧)」「敬(尊んで礼をつくす)」「頌(ほめたたえる)」といった相手の方への敬意と丁寧な気持ちを表す語が入ることで、礼儀にかなった挨拶の敬語となります。

「去年はお世話になりました。」意外と使ってしまいそうですが、「去」は死を連想させる言葉で、めでたい時には避けるべき言葉(忌み言葉)です。旧年や昨年を使用しましょう。

本来、忌み言葉とはそれを口にすることを良しとしない言葉のことです。他にも、枯れる、衰える、破れる、失う、倒れる、滅びる、絶える、別れなどあまり縁起の良い言葉ではないですね。

マメマメ知識ですが、プレステ(プレイステーション)も「捨て」に通じることから、ソニー関係者の間では「プレイステーション」か「PS」と言い換えられるということで、これも口にすることを良しとしない忌み言葉ですね。

年賀状のような儀礼的な文書には、句読点を使わないという慣例があります。年賀状以外にも結婚式の招待状や表彰状なども敬意を払い使用しません。

では、なぜ使用してはいけないのでしょうか? いくつか説がありますが、抜粋しまして…「、」や「。」は読む人が読みやすいようにつけられたもので、読み手の補助をするものと考えられ、 あらかじめ句読点をつけた書状を送るのは、読む力を充分にそなえた相手に対して失礼であるという、読み手に対する敬意から句読点はつけない、という説です。

他にも、昔は毛筆のため用いられていなかった説や、途切れずに滞りなく流れるようにとの意味を込めた説などあります。調べてみると面白いですね。

A 「新年、あけましておめでとうございます」

B 「平成24 年 1 月 元旦」

どちらも意味が重複しています。例えばAは「新年」と「あけまして」新しい年なので明けたことを意味しているので重複していますね。

Bも重複ですが、「1 月」と「元旦」の部分ですが、元旦には「1 月1 日の朝」という意味もあるのでこちらも重複ですね。

意味の重複は基本的なことなので注意しましょう!

年賀状は基本的に、以下の4つの要素で構成されます。

1.

新年を祝う賀詞か祝詞

2. 旧年中のお礼や近況報告、ご無沙汰のお詫び

3. 目上の人に対して、今後の指導を乞う

4. 健康や幸福を祈る

縦書きなら漢数字、横書きなら算用数字が基本です。

個人宛には「様」、会社や団体宛には「御中」とするのが一般的です。

「殿」は避けた方が無難です。

横向きの絵柄の場合、どちら向きに絵柄を置くか困る方も多いのではないでしょうか?

絵柄面(横向き面)の左側が宛名面(縦向き面)の郵便番号の枠がくる場合を「左天 - ひだりてん-」と呼び、絵柄面(横向き面)の右側が宛名面(縦向き面)の郵便番号の枠がくる場合を「右天 - みぎてん-」と呼びます。

どちらが一般的かと言えば「左天」です。理由は利き手で多い右手で宛名面の下を持った時にひっくり返して見やすいということです。横書きのはがきは左天を覚えておいてください。